Bologna (la rossa, la dotta, la grassa) non ha deluso le mie aspettative, o meglio non ha tradito il ricordo (molto vago, perché risalente a circa vent’anni fa) che avevo avuto di lei. A dire il vero, nel 2009 ci sono stata per il concerto dei Queens of the Stone Age e a parte una breve passeggiata e un mini-aperitivo non ho visto molto. Però, mi era piaciuta tanto l’atmosfera: giovane, creativa, fremente. Una città per giovani. Allora ero in target, stavolta decisamente meno e quindi io e consorte ci siamo dedicati a fare quello che ci riesce meglio: andare per mostre e mangiare e bere l’impossibile. Il tutto entro la mezzanotte. Magnifico.

Cominciamo dal principio: siamo giunti con entusiasmo e gioia a Bologna, il giorno stesso in cui è stata proclamata l’allerta meteo e il rischio inondazioni. Alla lettura dell’ordinanza del sindaco che consigliava di abbandonare i piani terra e rifugiarsi al primo, io ho avuto una crisi isterica di risate e consorte si è trasformato in Savonarola, lanciando invettive e strali contro la fortuna avversa. Lo spoiler sul finale è che non c’è stata alcuna inondazione, ma solo un po’ di pioggia, che abbiamo affrontato brillantemente grazie alla fantastica idea dei bolognesi di costruire portici dappertutto.

Bologna, città in cui l’ombrello è superfluo, ti si ama anche solo per questo.

Cosa abbiamo visto in giro a Bologna

Non tutte le cose che avremmo voluto vedere, di certo, ma questa sarà la scusa per tornare a Bologna prestissimo. Due cose che sicuramente non dovreste perdervi (e che noi ci siamo persi) sono: la casa di Lucio Dalla (aperta in orari prestabiliti, quindi meglio prenotare). Il complesso delle sette chiese era impossibile questa volta perché avevamo pochi giorni e tante mostre da vedere, ma anche questa è una cosa da fare assolutamente.

Piazza maggiore

«Una famiglia vera e propria non ce l’ho

Lucio Dalla, Piazza grande

E la mia casa è Piazza Grande

A chi mi crede prendo amore e amore do, quanto ne ho»

Pare che Lucio Dalla si riferisse proprio alla piazza Maggiore quando ha composto uno dei suoi pezzi più famosi, Piazza Grande. 115 metri di lunghezza e 60 di larghezza, uno spazio enorme circondato dagli splendidi palazzi medievali, un colpo d’occhio pazzesco, soprattutto quando (la mattina presto ad esempio) è quasi vuota. Al centro, il cosiddetto “Crescentone“, una piattaforma alta 15 cm in granito bianco e rosa, chiamato così dai bolognesi perché ricorda loro la crescente, la tipica focaccia bolognese.

L’edificio più antico è, a Nord, il Palazzo del Podestà, costruito nel 1201 e oggetto di vaste ristrutturazioni da parte della famiglia Bentivoglio tra il 1472 ed il 1484. Il palazzo è sormontato dalla Torre dell’Arengo che contiene una colossale campana di bronzo di 47 quintali il cui suono chiamava a raccolta i Bolognesi e che ha segnalato il 21 aprile del 1945 la liberazione di Bologna dal fascismo. Da quel momento, il “campanone” o “campanazzo” suona gioiosamente ogni 21 aprile alle 10 per ricordare quello storico e bellissimo momento.

Sempre affacciata sulla piazza, lato sud, c’è la Basilica di San Petronio, patrono della città e della cotoletta più buona del pianeta di cui parlerò più avanti. San Petronio è la sesta chiesa più grande d’Italia, se si esclude San Pietro in Vaticano, e anche la chiesa gotica in mattoni più grande del mondo, ma non è la cattedrale cittadina che invece è San Pietro.

Il lato ovest è chiuso dal Palazzo Comunale o d’Accursio mentre a est troviamo il Palazzo dei Banchi, comunemente detto “Pavaglione” termine dialettale che sta per padiglione: si tratta di un porticato cinquecentesco che ha sostituito le povere costruzioni preesistenti, conservando anche gli sbocchi delle antiche strade che confluivano nella piazza.

Piazza del Nettuno

La Piazza del Nettuno costeggia il Palazzo dei Banchi e deve il suo nome alla monumentale Fontana del Nettuno, realizzata nel 1565 dal Giambologna. Voi penserete che una fontana così bella, imponente, un’opera d’arte fosse come tale concepita dal popolo bolognese… ebbene no. La povera fontana del Nettuto ha una storia travagliata.

I Bolognesi, gente pratica, presero alla lettera l’iscrizione sul basamento che recita: “populi commodo” e la utilizzarono per gli scopi più svariati: dal momento che in Piazza Maggiore si faceva il mercato, i fruttivendoli vi lavavano le verdure, mentre le lavandaie non si facevano problemi a lavarci i panni. Il 30 marzo 1588 un provvedimento vietava di usare la fontana come lavatoio, minacciando punizioni esemplari, fra cui staffilate e sequestro della merce. Niente. Le cose peggiorarono ulteriormente, quando la povera fontana si vide utilizzata come bagno pubblico: i bolognesi che passavano di lì e a cui scappava non si facevano alcun problema a fare pipì nella fontana, che non emanava, ovviamente, un gradevole odore. Tutto fu risolto con una cancellata costruita nel 1604 e rimossa soltanto nel 1888.

La Fontana del Nettuno è al centro anche di un’altra storia: la fontana fu commissionata al Giambologna per omaggiare il papato di Pio IV, lo scultore, però, evidentemente o amava il rischio o era un buontempone, perché non potendo realizzare i genitali del dio delle dimensioni da lui progettate per non offendere la Chiesa, plasmò la statua in modo che il pollice, visto da una particolare posizione (un punto della piazza detta “Pietra della Vergogna“) sembrasse per un effetto ottico il membro eretto del dio. Che mattacchione quel Giambologna.

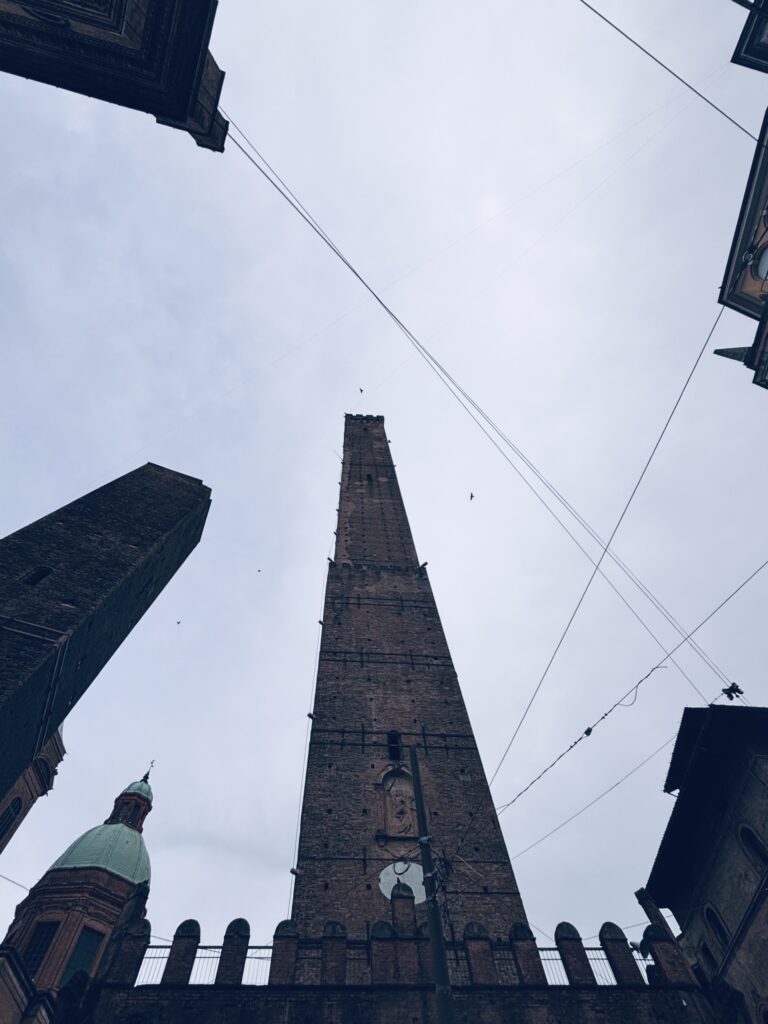

Le due torri: la Torre degli Asinelli e la Garisenda

Non sono quelle di Tolkien, ma la loro fama è ugualmente notevole. Tra XI e il XIV secolo Bologna era definita anche “selva turrita”, cioè foresta di torri. Ce n’erano un centinaio nel momento di massimo splendore e osservando Bologna dall’alto ancora si percepisce la forma di questa strana foresta, ormai inglobata dai palazzi di epoca successiva. Oggi delle 100 torri bolognesi ne sopravvivono 24 di cui le due più famose sono la Garisenda e la Torre degli Asinelli.

Perchè tante torri? Probabile che le famiglie nobili del tempo utilizzassero le torri come simbolo di potere, più erano alte e possenti, più la famiglia sembrava dominare la città (il che mi ricorda la gara tra zio Paperone e Rockerduck per costruire il palazzo più alto di Paperopoli).

La Torre Garisenda prende il nome dai Garisendi, la famiglia che la fece edificare intorno al 1109. Una volta alta 60 m, fu poi ridotta a 48. Dante la cita nella Commedia:

«Qual pare a riguardar la Garisenda / sotto il chinato quando un nuvol vada / sovr’essa sì ch’ella in contrario penda, / tal parve Anteo a me, che stava a bada / di vederlo chinare …»

Dante Alighieri, Inferno, canto XXXI

La Torre degli Asinelli è stata costruita – si dice – tra il 1109 e il 1119 ed è alta circa 97 metri per un totale di 498 scalini. Perché si chiama degli Asinelli? La leggenda racconta di due asinelli che, in maniera del tutto fortuita, trovarono nel luogo dove ora sorge la torre, un forziere pieno d’oro. Il loro padrone, figlio di un contadino, utilizzò quell’ora per costruire la torre e impressionare così il padre della nobildonna di cui si era innamorato. In realtà gli equini non c’entrano nulla, è probabile che la torre debba il suo nome alla famiglia Asinelli che a quanto pare la face costruire.

Tante sono le storie che riguardano la torre, uno dei simboli di Bologna:

Nel 1500, mentre a piazza Maggiore sobriamente di festeggiava sparando palle di cannone, una di queste la colpì, non danneggiandola gravemente per fortuna, non quanto i fulmini che per secoli si scagliarono contro di lei, prima che finalmente qualcuno decidesse di installarvi un parafulmine.

Nel 1790 lo scienziato Giovanni Battista Guglielmini fu qui che condusse il suo esperimento lasciando cadere dall’alto della torre delle sfere di piombo per misurarne la deviazione.

La Torre degli Asinelli è anche tristemente famosa per le persone che hanno deciso di usarla per suicidarsi: dalla metà del 1800, infatti, sono tantissimi i casi di gente che ha deciso di lanciarsi nel vuoto dalla sua cima. Infine, è sconsigliato agli studenti salirvi: chi lo farà, infatti, secondo la leggenda non si laureerà mai.

Via degli orefici o la strada del Jazz

Una delle strade più note di Bologna, costellata di locali e bar alla moda, è chiamata anche la “strada del Jazz”, perché il pavimento è decorato con una decina di stelle in stile Walk of Fame di Hollywood che riportano i nomi di jazzisti famosi e dell’amato Ludio Dalla, ovviamente.

La finestrella di via Piella e i canali

Avevo letto di questa deliziosa finestrella in diverse guide bolognesi online e quindi non si poteva non fare un salto per vederla. Bologna era stata dotata, in epoca medievale, di un sistema di canalizzazione per portare l’acqua in città, in modo da sfruttarla per la produzione di energia per le diverse attività artigianali. I canali erano navigabili, quindi anche sfruttati per i traffici commerciali.

Tra i primi del ‘900 e il dopoguerra la maggior parte di questi canali fu ricoperta di asfalto, e la finestrella di via Piella si affaccia proprio su uno dei pochi sopravvissuti: il Canale delle Moline. Questa zona della città era anche nota come “la piccola Venezia“. Il canale era quasi del tutto prosciugato, ma la finestrella seminascosta è comunque suggestiva e meta di pellegrinaggio per gli innamorati.

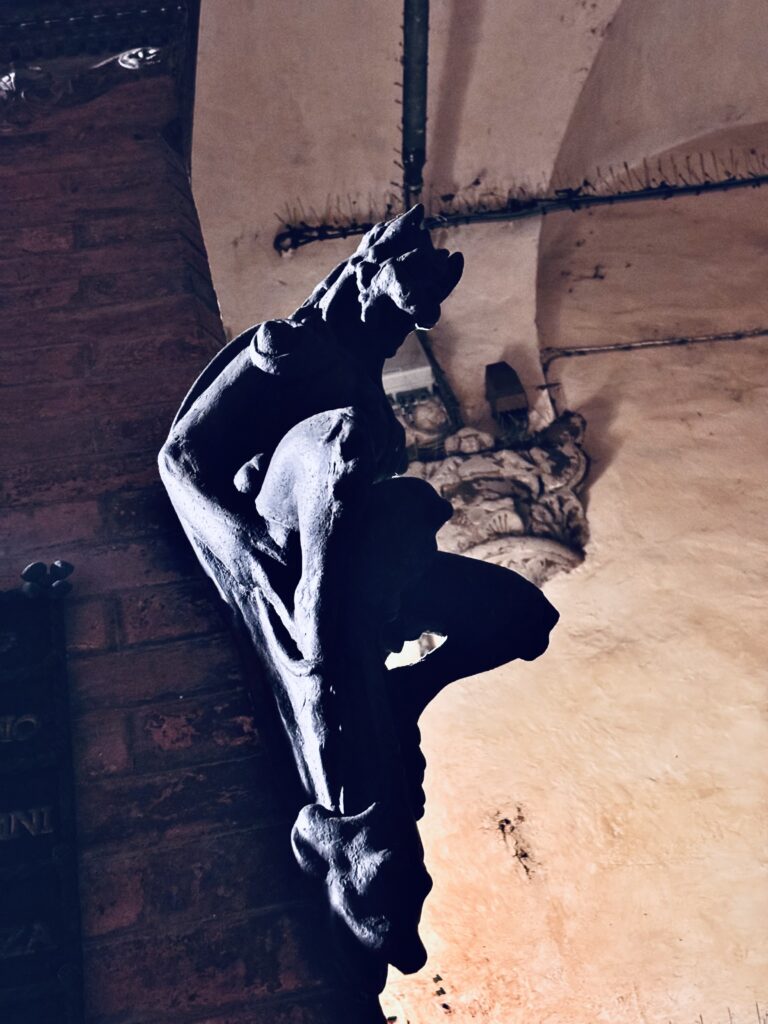

La diavolessa dell’Ospedale degli Innocenti

Camminando sotto il grande portico dei Bastardini, così chiamato perché fino al 1797 fu sede di un orfanotrofio, l’Ospedale degli Innocenti, ci si imbatte in una statua dall’aspetto inquietante: è la Diavolessa bolognese, un gargoyle in ferro battuto (copia di un’opera del Giambologna) che osserva con sguardo fosco i passanti. La sua vicinanza con l’ex orfanotrofio e con un dipinto della Madonna con bambino ha fatto pensare che la Diavolessa fosse lì per far desistere i genitori dall’abbandonare i propri neonati.

Un’altra storia, invece, collega la Diavolessa con la storia della strega Caterina, che viveva nei paraggi. Caterina, moglie infedele di un commerciante di lana. Per poter liberamente raggiungere i suoi tanti amanti, Caterina aveva preso il vizio di drogare l’uomo in modo da poter trascorrere indisturbata tutta la notte fuori di casa. Una volta scoperta, la donna fu accusata di stregoneria e condannata a morte, ma alla fine venne graziata.

Infine, per alcuni la Diavolessa di via d’Azeglio proteggeva i viandanti che percorrevano le strade bolognesi di notte, in tempi in cui la poca illuminazione creava l’habitat perfetto per ladri e assassini.

Dove abbiamo alloggiato a Bologna: via delle Drapperie

La drapperia era la strada medievale delle botteghe (una drapperia c’è anche a Salerno, ed è via dei Mercanti). Ancora oggi, questa deliziosa stradina caotica e coloratissima è piena zeppa di negozi, soprattutto di salumi (con l’immancabile e deliziosa mortadella), formaggi, frutta e verdura e pescherie. Noi abbiamo alloggiato al terzo pianto di un antico palazzo, molto suggestivo ma che se hai un crociato rotto come la sottoscritta e consorte può essere un po’ difficile da scalare senza ascensore.

Cosa abbiamo mangiato a Bologna

E qui viene il bello. Potrei intitolare questa parte: cosa non abbiamo mangiato a Bologna. Eravamo partiti con una lista di piatti da assaggiare assolutamente e ci siamo riusciti alla grande, pure troppo. Tagliatelle alla bolognese, ovviamente, lasagne, balanzoni (che sono una specie di tortellini ma più grandi), gramigna (che non è l’erba, ma un tipo di pasta simile ai fusilli) e poi gli immancabili salumi con le tigelle. Ah, è una supersonica cotoletta petroniana: cotta nel brodo, condita con una fonduta di parmigiano e prosciutto crudo croccante.

In particolare, mi sento di consigliare spassionatamente:

Antica salsamenteria Tamburini, dal 1932: una trattoria tipica bolognese, con piatti genuini e prezzi onestissimi. Ci sono tornati ben volte, perché l’abbiamo amata.

Mò! Mortadella Lab, dove abbiamo gustato la rosetta con la mortadella (e tanto altro) più buona dell’universo. Sono tre giovani imprenditori (una pugliese e due napoletani) che hanno avuto un’idea magnifica e che potete seguire anche su Instagram.

Palazzo Pallavicini: mostra di Jack Vettriano e Antonio Ligabue

Palazzo Pallavicini è un capolavoro del ‘400 bolognese. Nel 1680 viene aggiunto il bellissimo scalone monumentale e il salotto con il soffitto a lanterna più alto della città, opera dell’architetto Paolo Canali, nel 1690 le sale vennero decorate con dipinti di Giovanni Antonio Burrini. Diventa poi abitazione del maresciallo Gian Luca Pallavicini. Il 26 marzo del 1770 un geniale musicista quattordicenne si esibisce davanti all’alta aristocrazia cittadina proprio in una delle sale del palazzo, il suo nome era Wolfgang Amadeus Mozart.

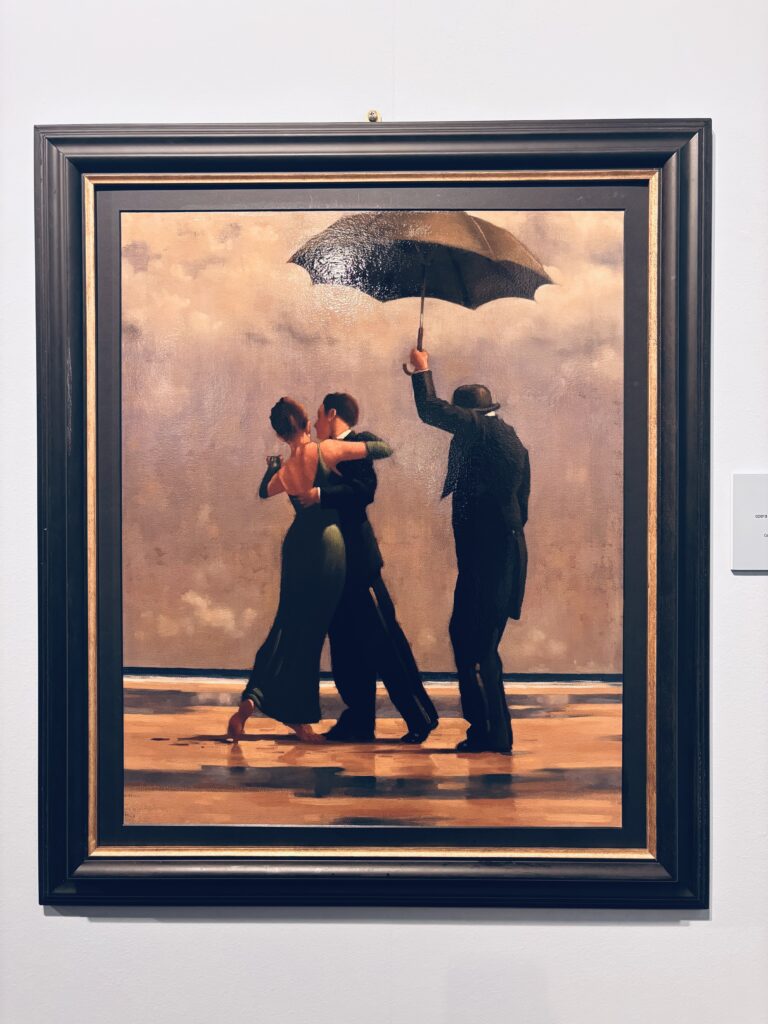

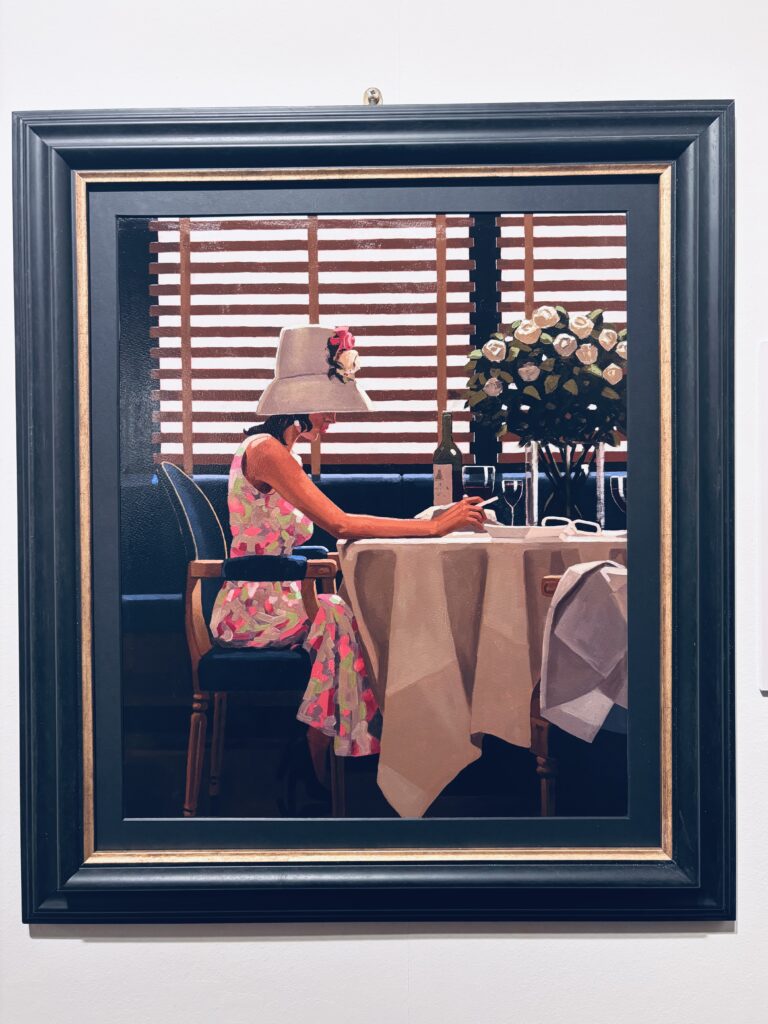

La mostra di Jack Vettriano

Nato nella Scozia industriale, figlio di emigranti di origini italiane, il suo vero cognome è Hoggan (il nonno materno si era trasferito in Scozia da Frosinone per lavorare come minatore e Vettriano è il suo cognome), inizia come autodidatta a 21 anni, copiando i capolavori dell’arte impressionista.

Esplode nel 1989, quando i dipinti che espone alla Royal Scottish Academy vengono venduti tutti il primo giorno. A quel punto pensa: “Ok, faccio il pittore a tempo pieno”.

La critica lo considera un artista “di serie B”, le sue opere sono accusate di essere inutilmente erotiche e sessiste, una tacca sopra banali poster. Lui risponde: ignoratemi pure, io ho il sostegno del pubblico e mi basta (e nel pubblico troviamo Jack Nicholson, per esempio).

La sua opera più nota “Il maggiordomo cantante” è stata battuta all’asta per oltre 750mila sterline. I suoi quadri hanno atmosfere noir, erotiche, parlano di amori clandestini consumati nelle stanze d’albergo, di donne sole in attesa, ma anche di coppie che si sussurrano segreti e spiagge affollate di ballerini.

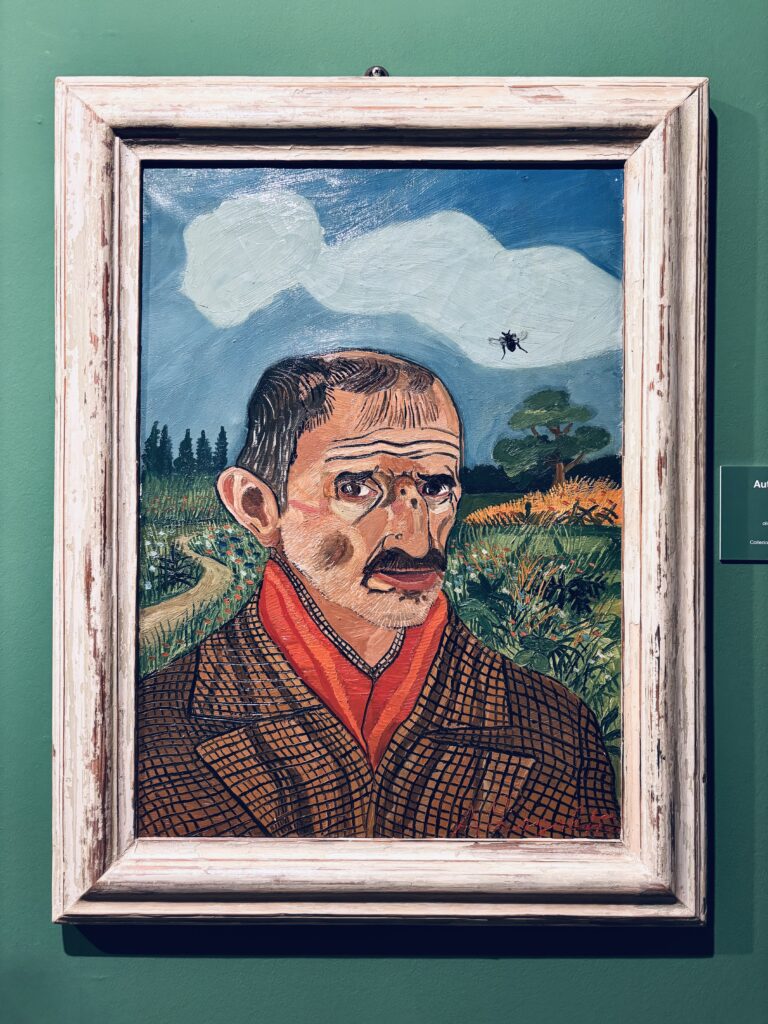

La mostra di Antonio Ligabue

Zurigo, 1899: viene al mondo Antonio Ligabue, sua madre non è sposata e gli dà il suo cognome, pochi anni dopo la donna sposa Bonfiglio Laccabue che riconosce il bambino. Adulto, Antonio cambia il cognome Laccabue in Ligabue. A tal punto odia il patrigno, che incolpa della morte (per intossicazione alimentare) della madre e dei 3 fratelli.

Viene affidato a genitori adottivi molto poveri, i gravi disagi e le malattie che lo affliggono (rachitismo e gozzo) compromettono il suo sviluppo fisico e mentale. Antonio entra ed esce dagli istituti di igiene mentale, vive ai limiti, isolato e oppresso dalle sue ossessioni ma trova conforto nel disegno e lavora di tanto in tanto nelle fattorie, dove si prende cura degli animali.

L’incontro con il pittore e scultore Renato Marino Mazzacurati gli permette di farsi conoscere da pubblico e critica: la sua arte è finalmente compresa.

Animali, scene di vita quotidiana soprattutto campestre, autoritratti: i quadri di Antonio Ligabue sono un’esplosione di colori violenti usati per descrivere momenti di quiete e di tempesta. Colpiscono gli occhi, di umani e animali: infossati e spalancati, folli, sembrano bucare la tela e rivolgersi proprio a noi, lì fuori, che non possiamo capire.

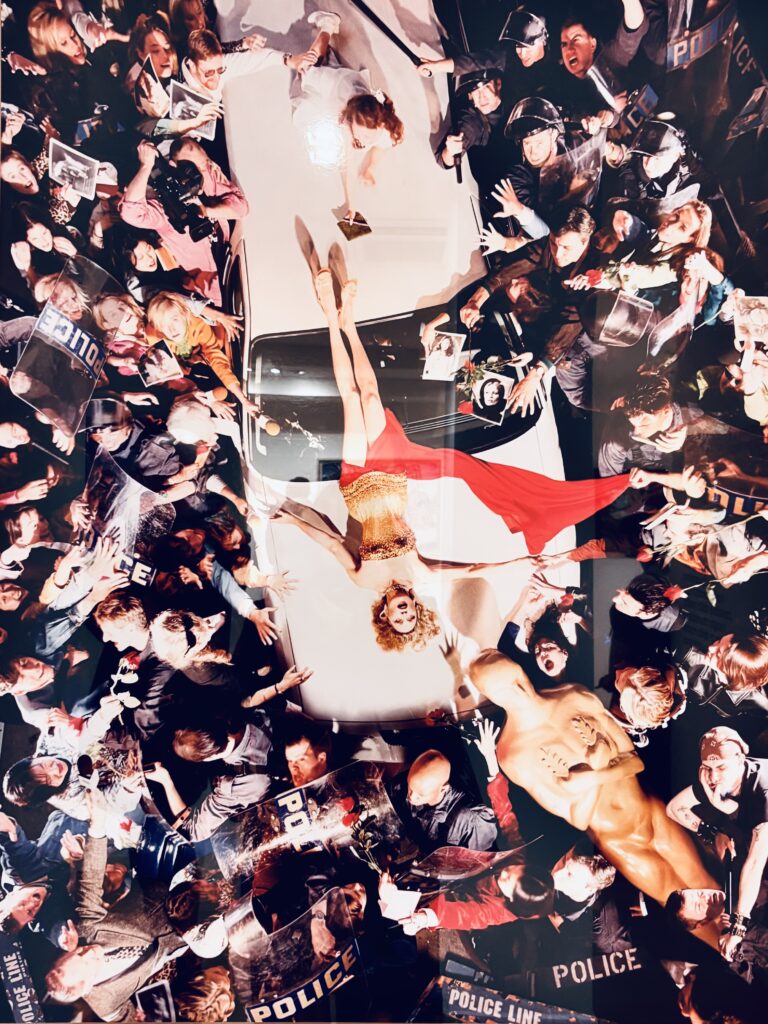

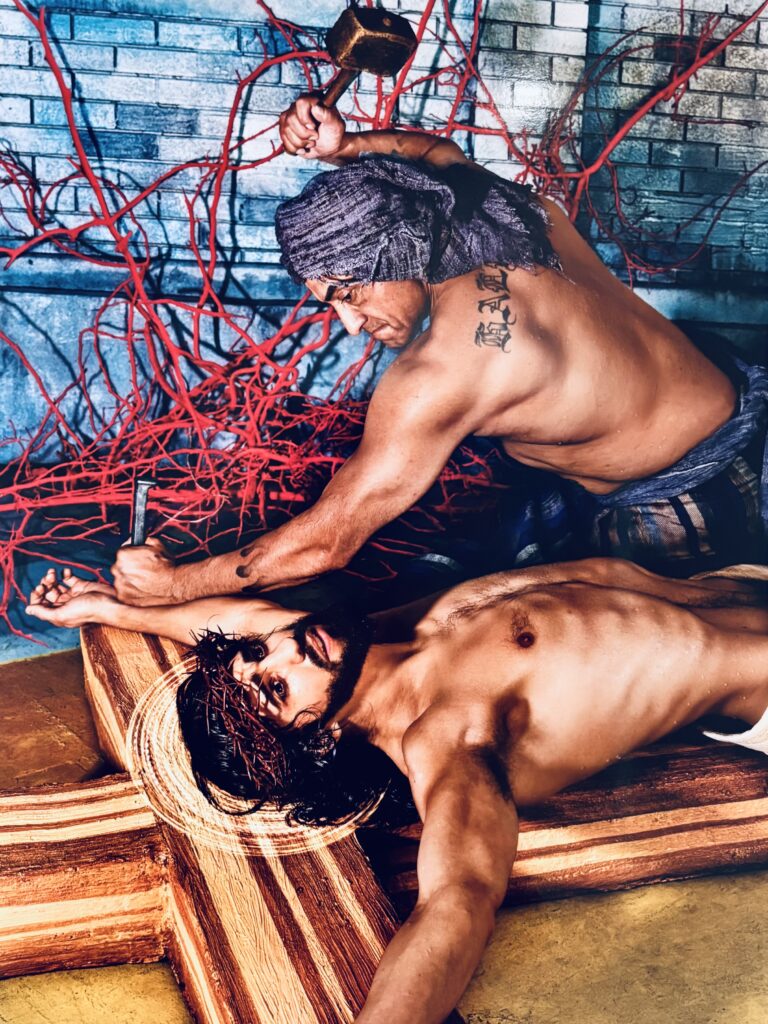

Galleria Cavour: mostra di David LaChapelle

Classe 1963, fotografo e regista statunitense. Io l’ho scoperto nel (lontano) 1998, perché è lui l’autore di uno dei miei videoclip preferiti (Dandy Warhols – Not If You Were the Last Junkie on Earth).

Surreale, eccessivo, kitsch, glamour, dissacrante, una palette di colori abbaglianti e situazioni al limite del grottesco, tanto nudo, allusioni, mescolanza di sacro e profano: le opere di David La Chapelle sono volutamente eccessive, affrontano temi difficili ma senza dimenticare mai l’ironia.

S’ispira a Caravaggio, Salvador Dalì, Botticelli, Michelangelo per raccontare il (fallimento del) sogno americano, le ossessioni dell’Uomo moderno, le contraddizioni della nostra società e, negli ultimi anni, il cambiamento climatico.

Le sue sono foto vere, non ricorre infatti alla fotomanipolazione: ogni scena è ricreata meticolosamente dal vivo e poi lavorata in post-produzione.

Il primo lavoro come fotografo glielo offre Andy Warhol in persona per la rivista Interview. “Fai quello che vuoi. Assicurati solo che tutti abbiano un bell’aspetto” gli dice. Inizia così la sua carriera nella pubblicità che si interrompe nel 2006, quando visita la Cappella Sistina e decide di dedicarsi solo all’Arte.

È questo l’anno in cui decide anche di trasferirsi in una fattoria biologica alle Hawaii, dove tutto è alimentato a energia solare e idrica.

Mambo: mostra “Facile ironia”

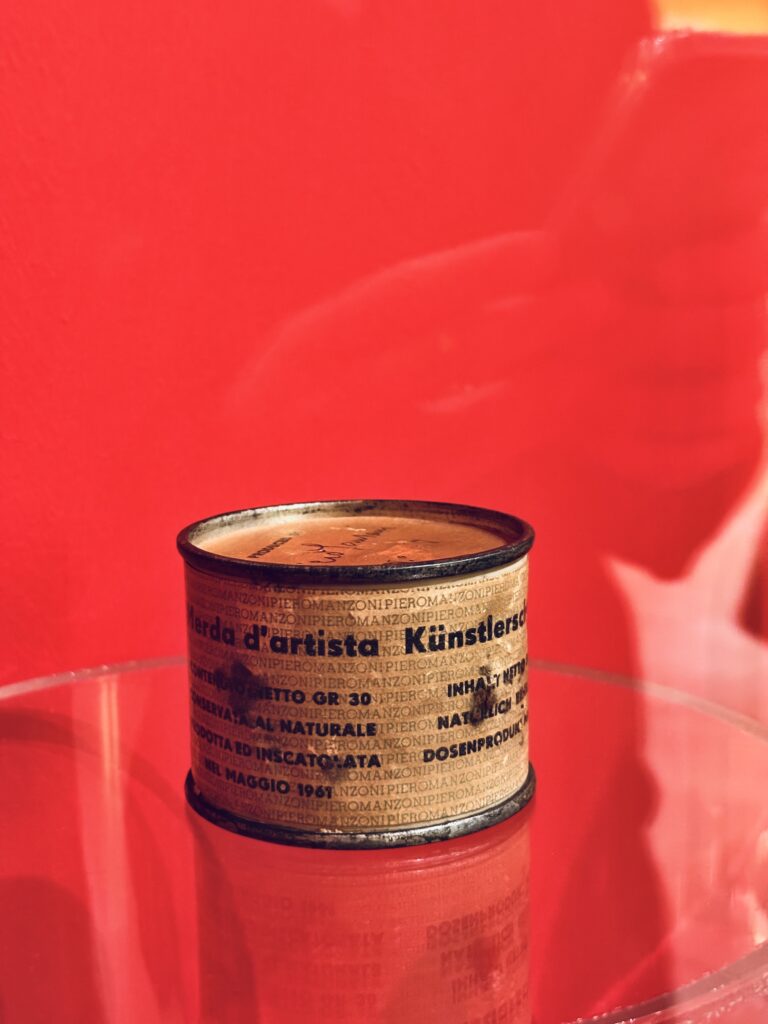

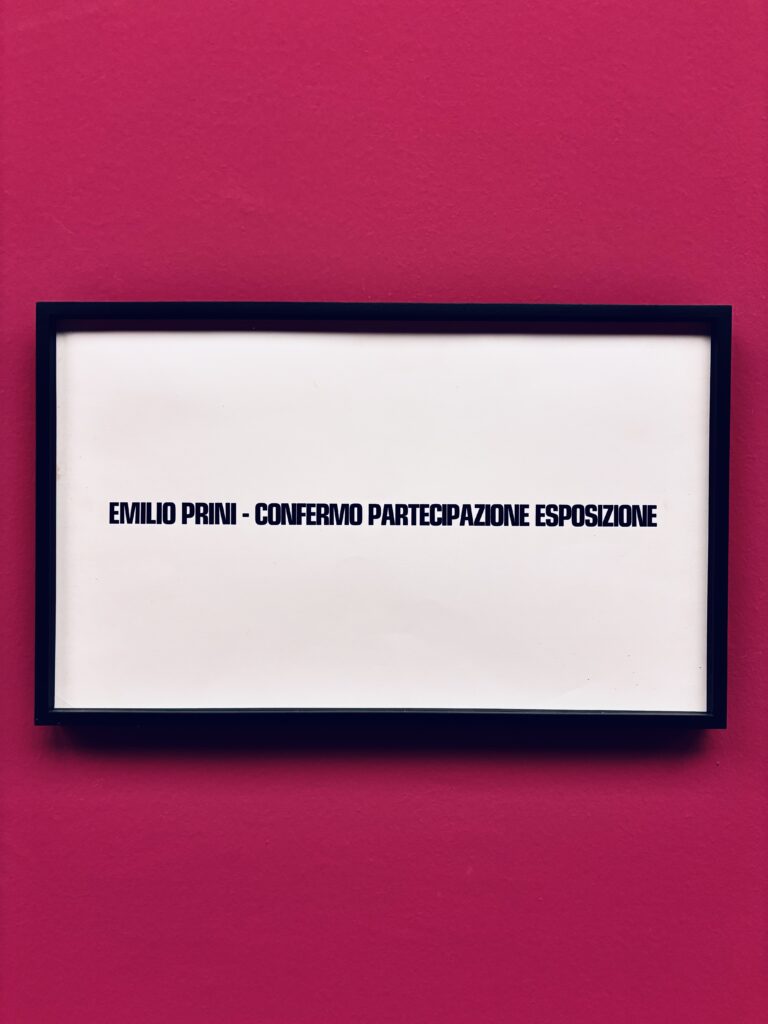

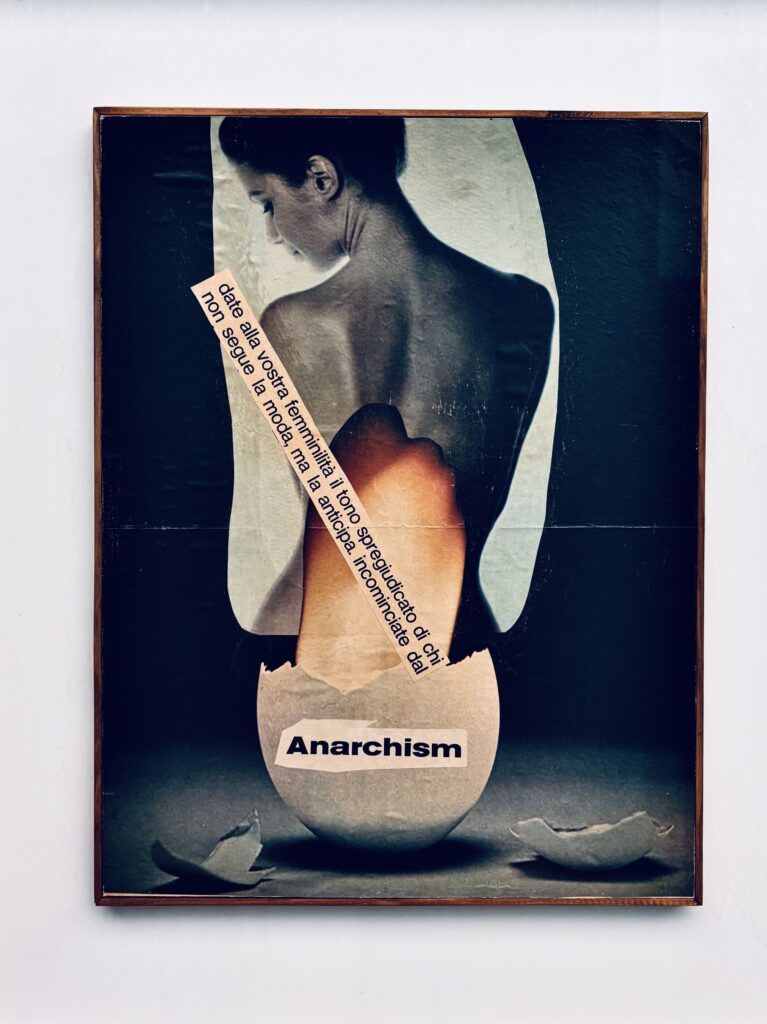

Un’esposizione tutta dedicata all’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo. Del resto, questo nostro assurdo paese, non ce l’avrebbe fatta se non avesse avuto uno spiccato senso dell’umorismo. 70 anni di ironia, paradossi, surrealismo, nonsense dell’arte italiana, più di 100 opere di artisti tra cui Piero Manzoni, Bruno Munari, Gino De Dominicis, Michelangelo Pistoletto, Maurizio Cattelan.

La mostra è organizzata per grandi temi connessi all’ironia: dal paradosso al gioco, dal femminismo alla militanza politica, passando per black humor e vero e proprio nonsense. Tutto questo per dimostrare – anche – che l’umorismo può essere intelligente, acuto, profondo, spietato e che attraverso l’ironia è possibile davvero parlare di tutto.